51年ぶりの懐古…HOTOKU

もっと早く書きたかった。でも、もったいなくて暫くは心に留めておきかったのが事実かもしれない。2012年9月22日土曜日の昼過ぎ、尼崎記念公園野球場での話。またもやステの高校野球の話題か!と、思われる方、しばしの間、お付き合いの程お願い申し上げます。

なぜなら、51年ぶり即ち半世紀ぶりの出会い、いや初対面が実現したからだ。

時は、1961年夏の甲子園、小学校2年の自分は毎日熱戦をテレビで観ていた。倉敷工vs報徳学園。

試合は9回まで0―0の投手戦で延長に。11回表に倉敷工が一挙6点、これにて報徳はくやし涙か? と、思いきや、なんとウラの報徳も一挙6点入れて再延長。

手に汗握る自分は、延長12回ウラに報徳が1点を入れ、サヨナラ試合をこの目で確認した。これが伝説的な「報徳・奇跡の大逆転劇」といわれる試合である。

それ以来、夢中になり続けてきた春・夏の高校野球。特に、報徳への思い入れは強かった。

そして、ようやく実現した尼崎での秋季大会、対明石商戦。試合前に私の前に座られる方に学生も、大人(OBと思われる)たちも一礼をして行く。

そして落ち着くや、「自分は逆転報徳のファンでして、大阪から来ました。確か小さい頃、延長戦で6点入れられても6点を入れかえして、逆転勝利したことが今日まで脳裏から離れずに、いまここに来ることが出来ました」と。

すると、間髪入れずに「その時のキャッチャーが私です。となりはピッチャーです」と。

「えっ! あの時の……」絶句せずにはいらなかった。「でも50年も前のことをよく覚えてはりましたなぁ。オイ! 現役生にこの方に感謝しなさい」と言われた。そして回りを見渡すと、OBの方たちで超満員。報徳から慶応大学へと招かれた福島元監督もおられた。

そのOBの方たちの中に自分がいる。なんと素晴らしい、この日が来ることがまるで描かれたように試合を観続けた。

50年の余韻は今でも続いている……。

この本、おすすめです!

フィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」。

せつない余韻を残す小説「グレート・ギャツビー」は、現代アメリカ小説の中で、最も偉大な作品の一つとして取り上げられている小説です。フィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」は第一次世界大戦直後、アメリカの社会を生々しく描いた作品で、ジャズ音楽があふれ、経済大恐慌がおこる前、いわば空虚な「アメリカンドリーム」を象徴する道徳的に堕落し、腐敗した世代を描写しているのです。そしてギャツビーをはじめ、登場人物達を通して人間の欲望や夢、愛を描いています。

ただ、愛する一人の女性を手に入れるために生きてきたギャツビーの生き方を通して、何が私達の人生で大切なのか、どんなものがもっと価値のある人生なのかを考えさせられます。

この本を読みながら私はとても優れた表現と細かい描写に感嘆せざるをえませんでした。作品はだいたい作家自身が歩んできた人生の軌跡が刻まれていると言われます。この作品もおそらくそうでしょう。何回も映画として脚色されたこの小説は、アメリカでは今も毎年30万部以上売り上げている傑作だそうです。

私はこの本を読んで感じた妙な感覚をそのまま心にしまっておきたくて、あえて映画は観ませんでした。小説の最後の部分がずっと心に残り、今もちょっとせつない余韻を残します。

『こうしてぼくたちは、絶えず過去へ過去へと運び去られながらも、流れにさからう舟のように、力のかぎり漕ぎ進んでゆく』

この秋、「グレート・ギャツビー」を一冊読み終えるのはいかがでしょうか?

手話を世界共通語に、パート2

以前に「手話を世界共通語に」というブログを書いたが、鳥取県で「手話言語条例」が10月8日の県議会で全会一致で可決成立したという。その夜のニュースで県知事が、自ら手話をしながらインタビューに答えていた。えらいなぁ、と感心しきり。とても画期的で喜ばしいことだ。しかし、聞いてみると手話と言ってもなかなか大変らしい。日本国内でも統一された手話はなく、地域によってかなり違いがあるらしい。このような法令化によって手話も整備され、世界各国の手話も、少なくとも日常会話レベルでは世界共通でコミュニケーションできるくらいになってほしい。手話は小さいときにお遊戯感覚で覚えると一生身につくと思う。聴覚障碍者とだけでなく、世界中の人たちと会話できるのではないか。

以前に「手話を世界共通語に」というブログを書いたが、鳥取県で「手話言語条例」が10月8日の県議会で全会一致で可決成立したという。その夜のニュースで県知事が、自ら手話をしながらインタビューに答えていた。えらいなぁ、と感心しきり。とても画期的で喜ばしいことだ。しかし、聞いてみると手話と言ってもなかなか大変らしい。日本国内でも統一された手話はなく、地域によってかなり違いがあるらしい。このような法令化によって手話も整備され、世界各国の手話も、少なくとも日常会話レベルでは世界共通でコミュニケーションできるくらいになってほしい。手話は小さいときにお遊戯感覚で覚えると一生身につくと思う。聴覚障碍者とだけでなく、世界中の人たちと会話できるのではないか。

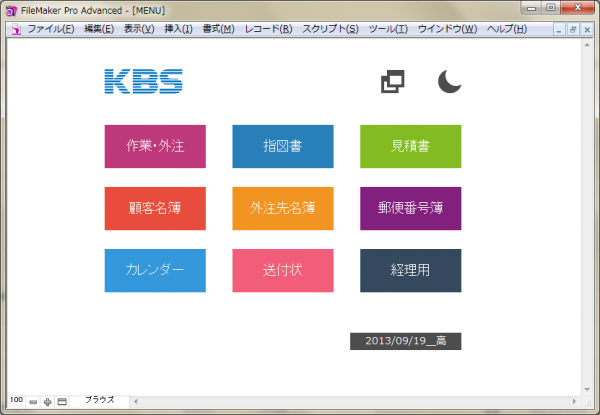

自社の受注管理システムを構築した話

KBSでは、顧客管理や販売管理、また外注先といった管理システムを自前で構築して運用している。

厳密に言うと、納品書や請求書等の伝票発行や会計管理等については、市販の管理システムを利用しているが、見積、受注、外注といった進捗管理をファイルメーカーを利用して構築している。

このシステムを運用し始めたのは、約10年前の2004年からで、従って10年間の受注データを、このシステムを利用してすぐに探し出すことができる。

このシステムは、何らかのロールモデルがあるわけではなく、我が社の業務に必要な機能だけを少しずつ構築してきた完全なオリジナルシステムで、最初に運用したバージョンは、全く知識の無いところから、独学でファイルメーカーを勉強して、半年程度で作り上げた。その後、ファイルメーカーのバージョンアップに伴い機能を強化し、今では日々の業務に必要な機能はほぼ網羅している。

今後の課題としては、これまで蓄積したデータを活用して、分析ができるような機能を追加すること。そして、こちらの方が本題であるが、こういったファイルメーカーシステム構築のノウハウを活かして、新しいビジネスチャンスを模索していくことである。

こんなことができないかな?というような案件があれば、遠慮無くご相談ください。

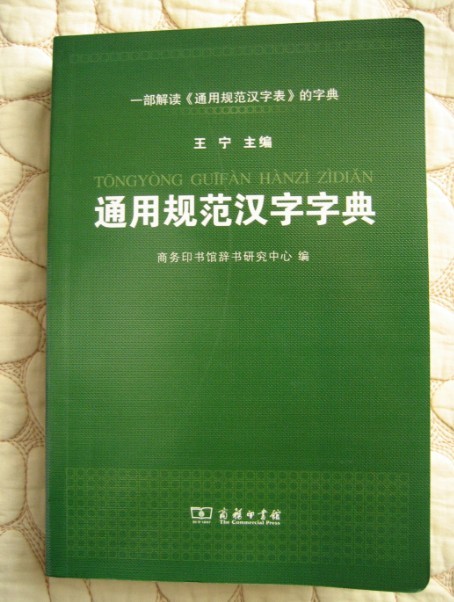

中国国務院が「通用規範漢字表」を公布

日本華字紙・日本新華僑報網(網はサイトという意味)」2013年9月2日の転載ニュース(人民日報海外版)によると、10年以上を経て、相次いで90回原稿を改正した後の「通用規範漢字表」が先日中国国務院(内閣府に相当)から公布されたそうです。(http://www.jnocnews.jp/news/show.aspx?id=67573)

Yahoo Japanニュースもありました。以下のように引用させていただきます。

中国国務院はこのほど、一般常用漢字を標準化するリスト「通用規範漢字表」を公布し、29日には漢字表に基づいて教育部が企画・編纂した「通用規範漢字字典」と「通用規範漢字表の解読」が商務印書館から出版された。中国国際放送局が報じた。

新たに出版された字典は文字量や用法、順序、字形、発音など各方面から言語文字の最新基準に沿って編纂され、「通用規範漢字表」に定められた8105字がすべて収録された。

基礎教育と文化の普及に必要な一級漢字は3500字、出版や印刷、辞書の編纂、情報処理などに必要とされる二級漢字は3000字、大衆生活と密接に関係のある専門分野に必要な三級漢字は1605字となった。(編集担当:村山健二)(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130831-00000006-scn-cn&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

引き続き私は「通用規範漢字表」の原文を調べました。以下は中華人民共和国中央人民政府のホームページに載っている国務院文件(公文書)のリンクです。http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/19/content_2469793.htm 。ここでは「通用規範漢字表」全文および「規範字と繁体字・異体字対照表」などの付録も全部載っています。

このニュースを見て、漢字に関心を持ち、文字関係の仕事に従事している私は嬉しいです。大切な文献資料を入手するように中国の書店で買おうと考えています。

9月7日追加

父に中国の書店で買い取ってもらいました。嬉しかった~

京都先斗町 鴨川納涼床

先週の土曜日、韓国語教室の皆さんと京都に行ってきました。鴨川の納涼床がメインなのですが、その前にいろいろと散策。雨がぱらつく中、前日までの暑さは嘘のよう。まず高麗美術館ヘ行き「朝鮮文化と京都」を見学しました。その後同志社大学内にある「尹 東柱 詩碑」を見て、それからお昼。その後寺町通辺りを散策して錦市場でお買い物…。

夕方先斗町ヘ行き鴨川納涼床を楽しむ。そのときは雨も上がっていましたが半分は室内で、半分は床を楽しめました。夕暮れ時の先斗町は雰囲気があっていい感じ。楽しい一日でした。

ストレッチ !!

「腰痛の人は全国に推定で2800万人いることが、厚生労働省研究班の調査でわかった。40〜60代の約4割が悩んでいた」(3月24日朝日新聞)。実際いろいろ調べてみても、腰痛の原因が判明するものは全体の15パーセントほどで、あとの85パーセントは原因が特定できないという。

実は私も腰痛をかかえて3〜4年になるが、骨のレントゲンを撮っても、特別異常なし。

椎間板ヘルニア、腰部脊柱狭窄症、腰椎分離症などでもない。

腰痛は、人間が二足歩行になって以来の宿命と言われているのだ。

といっても、つらい。ギックリ腰のような激しい痛みと違い、左腰部に常に重〜いものをかかえているようで…。

整骨院の電気治療とマッサージを続けても一向にましにならなかった。

その頃、新しいPT(理学療法士)と出会った。痛いだろうけど、かばってばかりせず、私のような筋肉がこわばっている腰痛の場合は、むしろ体を動かすこと。具体的にはストレッチ。

キーワードは、肩胛骨、骨盤、股関節、多裂筋、腸腰筋ets…、体幹インナーマッスル(腹筋というより腹圧を高める)。

いま流行のインナーマッスルは、体の深層部分の筋肉を鍛え、腹式呼吸しながらストレッチをする。鼻から息を吸って(お腹がプックリと大きく膨らみ)、口をすぼめてゆっ〜くり、息を吐ききる(お腹がスーッと凹む)。

慣れてくると、自然に力は抜けていき、体が伸びていく。赤ちゃんは誕生した時から腹式呼吸なんですね。

いま腰痛でなくても、予防や筋肉、関節の柔軟性向上のためにもストレッチはおすすめです。いつも教えて頂いていることは、無理はせず、痛(いた)気持ちいいあたりを感じること。息はかならず吐いて、吸って。

いま、ストレッチや水中ウォーキングなど、出来る範囲でやってるとこです。腰痛の克服めざして。

Belgian Beer Weekend Osaka 2013

先日、ベルギービールウェークエンド大阪2013というイベントに行ってきました。その名の通りベルギービールを楽しむイベントで、今年は全国5か所で開催されています。大阪開催は2011年からなので、今年で3回目。私は、前から気になっていたものの、やっと今年が初参加となりました。

私はビールに詳しいわけではないのであまりの種類の多さに選ぶのが大変でしたが、あれこれと色んな人の知恵を借りて何とか選ぶことが出来ました。飲んだ中で一番気に入ったのはLeffe Bruneというビールです。このビール、説明書きには「林檎のようなフルーティさとキャラメルのような甘み、コクがあるのに後味はすっきりと辛口」とありましたが、まさにその通り!細かいことはさっぱりわかりませんが、本当にキャラメルのような味わいがあってとても印象的でした。ウインナーもいろんな種類があって面白かったです。

思っていた以上に色んな年代、国、性別の方がいてとっても楽しめました。スタンディングなので初対面でも気軽に盛り上がれる雰囲気も良いですね。ベルギーをちょっと身近に感じられたイベントでした。また来年も行きたいです。

写真を撮るのをすっかり忘れていたので、家にあった有名なベルギービール、Vedettのコースターを載せておきます。