Belgian Beer Weekend Osaka 2013

先日、ベルギービールウェークエンド大阪2013というイベントに行ってきました。その名の通りベルギービールを楽しむイベントで、今年は全国5か所で開催されています。大阪開催は2011年からなので、今年で3回目。私は、前から気になっていたものの、やっと今年が初参加となりました。

私はビールに詳しいわけではないのであまりの種類の多さに選ぶのが大変でしたが、あれこれと色んな人の知恵を借りて何とか選ぶことが出来ました。飲んだ中で一番気に入ったのはLeffe Bruneというビールです。このビール、説明書きには「林檎のようなフルーティさとキャラメルのような甘み、コクがあるのに後味はすっきりと辛口」とありましたが、まさにその通り!細かいことはさっぱりわかりませんが、本当にキャラメルのような味わいがあってとても印象的でした。ウインナーもいろんな種類があって面白かったです。

思っていた以上に色んな年代、国、性別の方がいてとっても楽しめました。スタンディングなので初対面でも気軽に盛り上がれる雰囲気も良いですね。ベルギーをちょっと身近に感じられたイベントでした。また来年も行きたいです。

写真を撮るのをすっかり忘れていたので、家にあった有名なベルギービール、Vedettのコースターを載せておきます。

台湾語異体字の話の続き

去年、私は、台湾で異体字と正体字の共存で台湾の漢字使用の混乱気味といった現象について投稿しました。最近新しい例に出会いました。中国人にとっても大切な知識ですね。ここで簡単に例を挙げます。

1.「為」、「爲」、「为」

台湾語の正体字は「為」です(台湾教育部国語辞典による)。「爲」は台湾では異体字として認識されているようで、使うのも少ないみたいです。最近の仕事の中でお客さんからのテキストには「爲」が使われていたのです。結果、DTPで文字化けしてしまいました。いろいろ調べて以下のように分かりました。

「爲」:本来の繁体字で、比較的古い。篆書、早期の隷書で見られるそうです。手書きであまり書かない。台湾の異体字。

「為」:「爲」の隷書(篆書が簡略化されてできたもの)からの字だそうです。学校教育では「為」を教えられる。台湾の正体字。

「为」:中国大陸は以上の二文字を全部「为」に簡略化し統一(草書楷書化字)。繁体字・異体字を一切廃止したのです。

なので、中国人としては「爲」を見たとき違和感はありません。書道や歴史旧跡などで本来の繁体字は「爲」です。漢字の源流・発展・変化はここで別の話ですが、一つの地区・社会の中では、統一・規範は問題ですね。これについては、お客さんだけではなく、「爲」を使う台湾の学者の論文も検索されました(台北市立大学曾榮汾氏論文『異体字三論』http://diction.sg1002.myweb.hinet.net/dict2006/doc/05doc.pdf)。規定された標準でも使われている数でも台湾は「為」なのに……

2.「裡」、「裏」、「里」

この間の仕事では、お客さんからのテキストには「裏」という字はDTPで文字化けして出てこなかったのです。「裡」で入れればいけそうです。その理由としては、

「裡」:台湾の正体字です。(台湾教育部国語辞典による)方位名詞、中という意味です。

「裏」:「裡」と同じです。「裡」の異体字です(台湾教育部国語辞典による)

「里」:発音は上の二文字と同じですが、意味は「さと」、「距離単位、さらに内部(古文の中では「裡」と通用するので)などの意味です。

大陸簡体字は昔「裏」(繁体篆書)という字も通用していたが、現在以上の三文字を全部「里」に簡略化し統一したのです。なので、中国大陸の人も台湾人も「裏」を繁体字として見たとき違和感はないですね。異体字は一番標準的な字ではないのでDTPで出てこない場合もありますね。

さて、世界中の漢字を使っている中国語社会(大陸、台湾、香港、海外華人華僑地区)では、簡体字と繁体字に関する批判と論争は長い歴史の中でずっと続いてきました。もちろんイデオロギーを持って文化の角度で簡体字を批判することも少なくなかった。一体簡体字はどれぐらい漢字文化さらに中華文化を破壊してしまったかはとりあえずここの話題ではないが、一つの社会の内部では言語文字使用の標準化は必要だと思われています。それは台湾社会でもこのような議論が見つかりました。http://www.tvbs.com.tw/news/news_list.asp?no=blue20101207172530 これは台湾のTVBSテレビ局の「道では正体字や変体字(異体字・大陸の簡体字と違った簡略手書き字)が混用されて人々が困る」といったニュースです。台湾の学者も規範にあった文字を使うべきだと提言したそうですね。

HTML5・CSS3のすごさ「次世代の可能性」

以前このブログで【「CSS3 ドラえもん ver3」って知ってます?】という記事を書きましたが、今回は見ていて “すごいなぁ” と思うサイトの紹介です。

HTML5・CSS3の勉強をしていて、いろんなサイトを見ていると驚く程すごいページを目にします。もちろんそれはWebに携わっているから、すごいと思うのかもしれません。なぜならこれから紹介するサイトは、Flashとかを利用すれば表現できるものなので、普通の人がそれを見て、なぜそれがすごいのか理由が分からないと思うのも当然だからです。

じゃあFlashってなに?というところから教えてほしいと思うかもしれませんが、面倒くさいので省きます。難しく考えずにHTML5・CSS3(テキストに記述するだけ)で、こんな表現ができるんだなあと思って頂ければ十分です。

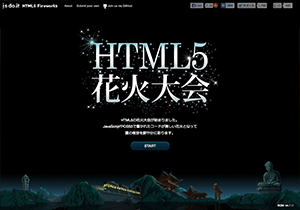

HTML5 花火大会

まずはこれからの季節にはぴったりの花火をHTML5で表現しているサイトです。

JavaScriptやCSS3で書かれたコードが美しい花火となって夏の夜空を鮮やかに彩ります。

HTML5 Fireworks:http://jsdo.it/event/html5hanabi

WebGLを使ったデモ

もう一つはWebGLを使ったデモです。とってもきれいです。

three.js webgl – dynamic procedural terrain

キーボードで n を押すと夜と昼が入れ替わり、m を押すと大地がうねり始めます。b を押すとサウンドの on off が可能です。

(残念ですが、IEではご覧になれません。)

平野川のいきもの

早朝、コリアタウンから平野川のみゆき橋を通って散歩している。朝は街も川面も静かで心が和む。平野川は、ごみの不法投棄など汚い川というイメージが強い。しかし最近川の浄化に力を入れている。ときおり亀が首を出して泳いでいたり、さぎが水面を羽ばたいていたりする。

このあいだバタバタという水音で橋の欄干からのぞくと、向こうの水面が波打ち大きな輪が拡がっている。何かな、としばらくじーっと見つめる。川は澱んでよく見えないが、なにかが近づいてきているようだ。その間もバシャバシャと水が跳ねる。すると、まじかに70-80センチぐらいの大きな鯉が見えた。よくみると周りに小さな鯉も泳いでいる。小さな鯉は10匹ぐらいもいるようだ。大きな鯉を中心に群れとなって泳いでいた。しばらく目を凝らして眺めていたが、鯉たちは上流に向かって泳いでいった。ときおり大きく跳ね、朝のしずかな水面に大きな波紋を拡げながら。

川は、さまざまな生き物が棲み、私たちの心をも癒してくれる。身近にある川がいつも美しく清らかであるように、私もこころせねばと強く思った。

釣り場がないッ!

昨年秋から河川のあちこちで護岸工事や橋脚工事が行われている。私が十数年に亘ってヘラ鮒釣りのホームグランドとしていた猪名川に架かる赤橋上流も工事の対象となってしまった。

この場所は、川の中に、うまい具合に中洲があり、中洲から東側はヘラ鮒釣りにちょうど良い溜まりになっていた。それゆえ週末はいつも20人くらいの釣り人で賑わい、釣れようが、釣れまいが仲間が集まり、楽しめる場所だったのである。楽しんでいたのは我々だけでなく、バス釣りの人たち、中洲に飛来する珍しい鳥などをウオッチングする人たち、またそんな鳥や草花をカメラで撮影して楽しむ人など、季節によって色んな人々が出入りする憩いの場所だったのである。

その中洲が、きれいさっぱり取り払われてしまった。大雨や津波などに対する防災の意味での工事かもしれないが、これが無くなると川も何とも殺風景なものになってしまった。この工事の予定を知った昨年夏頃から、我々の仲間が自然環境保護団体の人たちと一緒になって中洲を取り払わないように訴えていたが、それも受け入れられなかったようだ。

そんなわけで、現在はここといった釣り場がない。仲間と連絡を取り合って情報交換するも、なかなか良い場所が見つからない。これまでなら、週末が近づくと、仕掛けを作ったり、エサを補充したりと準備をしていたが、今は行き場が無いので、それもしなくなってしまった。どこか良い場所はないかと、探し回る日々がいつまで続くことやら。。。。。

インド旅行記 その2とおまけ

前回に引き続き、もう少しインドの話。 つづきを読む…

blogテーマのリニューアル

ケイビーエス 社員ブログのテーマをリニューアルしました

以前のテーマに比べて文字を若干大きく設定し、記事を読みやすくしています。レイアウト的に目立った変更は特にありませんが、文章構造(タイトルとかリストの定義)の作りをHTML5の基準に沿って作っています。

ブログリニューアルの主な変更点

- HTML5の基準に沿った文章構造

- ログイン画面の変更

- 自動リンクの生成

HTML5の基準に沿った文章構造というのは、先日私が書いた「セマンティックWeb」の記事をご覧ください。ログイン画面の変更は、社員のブログらしくちょっと手を加えただけです。自動リンクの生成というのは、記事の中でケイビーエスと書けば、自動的に会社のホームページにリンクを張る設定にしています。

この文章は、タイトル、段落、リスト表示、ブロックを使用して書いています。参考にしてください。段落は一文字落ちのインデントを設定しています。中国語などをで二文字下げる場合は、全角スペースを一つ追加してください。

この文章は、タイトル、段落、リスト表示、ブロックを使用して書いています。参考にしてください。段落は一文字落ちのインデントを設定しています。中国語などをで二文字下げる場合は、全角スペースを一つ追加してください。

セマンティックWeb

Webデザイナーはページを作成するとき、以前にも増してセマンティックとか、アウトラインとか、多くのことを考えながらコーディング作業をしているんですよ。それだけでなく4種類、5種類とブラウザの見え方もチェックして、ようやくページが完成となるんです。

突然いったい何を言い出すんだと思ったでしょ。それにタイトルの「セマンティックWeb」って耳慣れない言葉だし…。

今年のはじめ、会社のホームページをリニューアルしました。リニューアルだから当然見た目のデザインは変更されたのですが、実は目に見えないところでも大きなリニューアルをしたのです。

それはなにかというと HTML5 で作成したということなんです。「HTML5? それが何?」って思う人も多いでしょう。確かに普通ホームページを見るときにそんなことを考えながら見る人はいないでしょう。そもそもそれまでのHTMLといったい何が違うの?ってことですよね。一口でいうと「HTML5っていうのは、文章構造に意味を付けたんだよ」ってことなんですが、「文章構造に意味?何のことだかさっぱりわからない」って人の方が多いかもしれませんね。

例えば一つのページがあったとします。その中には本文のアウトライン(文章の構造、階層のようなもの)をはじめ、社名やページのタイトルが書かれている部分、その他メニュー項目やリンクボタンなどがあったりします。そういった部分的な項目にそれぞれ意味を持たせて、「ここからここまでが本文(記事)ですよ」「ここの部分はメニュー(ナビゲーション)ですよ」などと、わかりやすく定義したものがHTML5なんです。

「でもそれってページを見る人にとって特別必要なんですか?」って疑問に思う人もいますよね。実は、これはページを見る人よりも「コンピュータが効率よく解釈できるようにしましょう」ってことなんです。人が判断するためのものではないんですね。じゃあHTML5で作成するとどんなメリットがあるの?……人が判断する為のものではなく、機械が判断する為のものって書いたけど、でもそうすることによって正しい検索結果が出たり、最終的には使いやすいWebサイトにするためのものってことなんですね。

私個人のサイトもリニューアル

ゴールデンウィーク中、私はずっと家にこもりっきりで、自分のホームページをリニューアルしていました。HTML5+css3で作成しましたが、それに加えモバイル用にも対応させてみました。 つづきを読む…