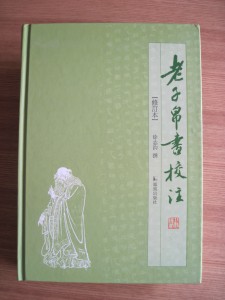

私の翻訳作品ー初出版

2009年、私は日本での留学時代に、中国国内の学者(友人でもある)の著書・中国古典学術著作『老子帛書校注』(再版)を出版するために、私は架け橋として、大阪府立大学の中国古典文化思想分野の大形徹教授に序文を執筆していただいて、そして私はこの日本語の序文を中国語に翻訳しました。この著作の初版は90年代に中国現代翻訳家・文豪・学者である銭鐘書先生に序文と署名を書かれて2002に上海学林出版社に出版されました。初版は現在日本の12ヶ所の大学図書館にも蔵書されているそうです。昨年の12月に、この私の手による日本人学者の中訳序文を載せている『老子帛書校注』再版は、やっと鳳凰出版社(元江蘇古籍出版社(中国有数の古典籍出版社の一つ))に繁体字で出版されました。

人生初 自分の翻訳文章が載ってる著書が出版できてとても嬉しかった!!

※ 老子とは、中国古代思想家・哲学家で、孔子の先生である。「帛書」とは帛に書かれ現在に伝わる『道徳経』である。中国で歴史上多数の注釈書が作られ、近代、世界的に古典と認識されてからは更に多く作られている。

2013KBS社員旅行

2013年11月8日~11月9日、KBSの社員7人で一泊二日の社員旅行に行ってきました。新大阪駅→(新幹線)→新山口駅→(バス)→門司港レトロ→耶馬溪→別府(泊)→由布院→阿蘇草千里→熊本城→博多駅→(新幹線)→新大阪駅。全員全行程楽しかった。ステキな旅行でした。

中国国務院が「通用規範漢字表」を公布

日本華字紙・日本新華僑報網(網はサイトという意味)」2013年9月2日の転載ニュース(人民日報海外版)によると、10年以上を経て、相次いで90回原稿を改正した後の「通用規範漢字表」が先日中国国務院(内閣府に相当)から公布されたそうです。(http://www.jnocnews.jp/news/show.aspx?id=67573)

Yahoo Japanニュースもありました。以下のように引用させていただきます。

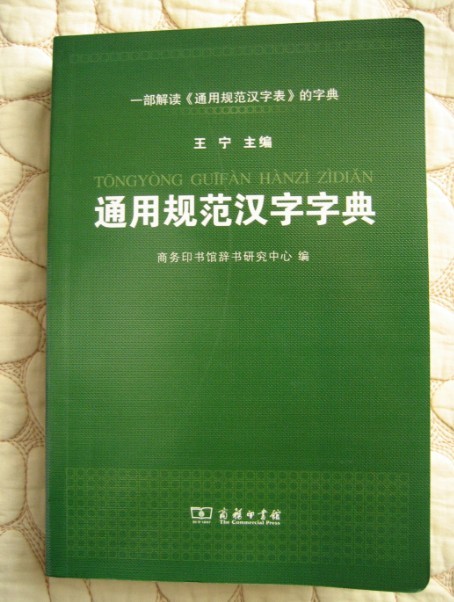

中国国務院はこのほど、一般常用漢字を標準化するリスト「通用規範漢字表」を公布し、29日には漢字表に基づいて教育部が企画・編纂した「通用規範漢字字典」と「通用規範漢字表の解読」が商務印書館から出版された。中国国際放送局が報じた。

新たに出版された字典は文字量や用法、順序、字形、発音など各方面から言語文字の最新基準に沿って編纂され、「通用規範漢字表」に定められた8105字がすべて収録された。

基礎教育と文化の普及に必要な一級漢字は3500字、出版や印刷、辞書の編纂、情報処理などに必要とされる二級漢字は3000字、大衆生活と密接に関係のある専門分野に必要な三級漢字は1605字となった。(編集担当:村山健二)(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130831-00000006-scn-cn&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

引き続き私は「通用規範漢字表」の原文を調べました。以下は中華人民共和国中央人民政府のホームページに載っている国務院文件(公文書)のリンクです。http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/19/content_2469793.htm 。ここでは「通用規範漢字表」全文および「規範字と繁体字・異体字対照表」などの付録も全部載っています。

このニュースを見て、漢字に関心を持ち、文字関係の仕事に従事している私は嬉しいです。大切な文献資料を入手するように中国の書店で買おうと考えています。

9月7日追加

父に中国の書店で買い取ってもらいました。嬉しかった~

台湾語異体字の話の続き

去年、私は、台湾で異体字と正体字の共存で台湾の漢字使用の混乱気味といった現象について投稿しました。最近新しい例に出会いました。中国人にとっても大切な知識ですね。ここで簡単に例を挙げます。

1.「為」、「爲」、「为」

台湾語の正体字は「為」です(台湾教育部国語辞典による)。「爲」は台湾では異体字として認識されているようで、使うのも少ないみたいです。最近の仕事の中でお客さんからのテキストには「爲」が使われていたのです。結果、DTPで文字化けしてしまいました。いろいろ調べて以下のように分かりました。

「爲」:本来の繁体字で、比較的古い。篆書、早期の隷書で見られるそうです。手書きであまり書かない。台湾の異体字。

「為」:「爲」の隷書(篆書が簡略化されてできたもの)からの字だそうです。学校教育では「為」を教えられる。台湾の正体字。

「为」:中国大陸は以上の二文字を全部「为」に簡略化し統一(草書楷書化字)。繁体字・異体字を一切廃止したのです。

なので、中国人としては「爲」を見たとき違和感はありません。書道や歴史旧跡などで本来の繁体字は「爲」です。漢字の源流・発展・変化はここで別の話ですが、一つの地区・社会の中では、統一・規範は問題ですね。これについては、お客さんだけではなく、「爲」を使う台湾の学者の論文も検索されました(台北市立大学曾榮汾氏論文『異体字三論』http://diction.sg1002.myweb.hinet.net/dict2006/doc/05doc.pdf)。規定された標準でも使われている数でも台湾は「為」なのに……

2.「裡」、「裏」、「里」

この間の仕事では、お客さんからのテキストには「裏」という字はDTPで文字化けして出てこなかったのです。「裡」で入れればいけそうです。その理由としては、

「裡」:台湾の正体字です。(台湾教育部国語辞典による)方位名詞、中という意味です。

「裏」:「裡」と同じです。「裡」の異体字です(台湾教育部国語辞典による)

「里」:発音は上の二文字と同じですが、意味は「さと」、「距離単位、さらに内部(古文の中では「裡」と通用するので)などの意味です。

大陸簡体字は昔「裏」(繁体篆書)という字も通用していたが、現在以上の三文字を全部「里」に簡略化し統一したのです。なので、中国大陸の人も台湾人も「裏」を繁体字として見たとき違和感はないですね。異体字は一番標準的な字ではないのでDTPで出てこない場合もありますね。

さて、世界中の漢字を使っている中国語社会(大陸、台湾、香港、海外華人華僑地区)では、簡体字と繁体字に関する批判と論争は長い歴史の中でずっと続いてきました。もちろんイデオロギーを持って文化の角度で簡体字を批判することも少なくなかった。一体簡体字はどれぐらい漢字文化さらに中華文化を破壊してしまったかはとりあえずここの話題ではないが、一つの社会の内部では言語文字使用の標準化は必要だと思われています。それは台湾社会でもこのような議論が見つかりました。http://www.tvbs.com.tw/news/news_list.asp?no=blue20101207172530 これは台湾のTVBSテレビ局の「道では正体字や変体字(異体字・大陸の簡体字と違った簡略手書き字)が混用されて人々が困る」といったニュースです。台湾の学者も規範にあった文字を使うべきだと提言したそうですね。

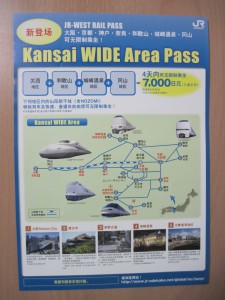

JR Kansai WIDE Area Pass

これは去年のKBSの仕事ですね。JR関西空港駅きっぷ売り場機械の上方にある「JR Kansai WIDE Area Pass」の英簡繁韓四言語版看板です。私は2回帰国した時に全部見ましたが、今回やっと忘れずに写真を撮りました。

校正のコツ

先月仕事が多かった。様々な種類の仕事に関わりました。多少疲れていましたが,これをきっかけに校正のコツがあるかな、勉強できたらいいなと思ったので、この間、中国のインターネットで校正のコツを調べて、次のような文章が出てきました。

文字校对工作中,应积极提倡“哥顿法”

校对工作看似一项简单、平凡的工作,对能力的要求不高,实则在出版印刷工作中发挥着极为重要的作用。它是一项相对比较枯燥,却又来不得半点马虎的工作,因为它是整个出版印刷服务流程中的最后一道“关口”,这道“关口”把不严,小则闹出笑话,影响文字内容和阅读,大则影响一项政策和规定的方向与执行效果,妨碍行动和工作的开展。

从事文字工作的人大都也有同感,有时陌生的东西反而出现差错较少,而较为熟悉的东西却容易犯错。那么,怎样克服这种思维定势,更好地开展文字校对工作呢?笔者认为,管理学中的“哥顿法”值得提倡。“哥顿法”是管理学中管理决策创新思维方法中的一个,它是由美国学者哥顿发明的,其中的一个基本观点就是“变熟悉为陌生”,即抛开对事物性质原有的认识,在“零起点”上对事物进行重新认识,从而得出相应的结论。在文字校对工作中,也要提倡“变熟悉为陌生”,在校对时,把所有熟悉的东西当成陌生的东西,对每段话、每个字、每个标点符号都保持高度的警惕,带着疑问的心态,抱着学习的态度去校对,然后把“学”到的东西与自己所了解的情况相比较,看有无出入,这样就能跳出固有的思维定势,减少出错的可能,确保文字校对工作的质量。

私は以下のように訳します:

文字校正の仕事の中で、「ゴードン法(Gordon Method)」はおすすめ。

校正の仕事は簡単で平凡な仕事みたいで、知識に対する要求はそれほど高くはないが、実は出版・印刷の中で重大な役割を果たしている。これは比較的つまらないが少しだけでもうかつにはできない仕事だ。これは出版・印刷のプロセスの最後の「関所」というものだから。この「関所」は厳しくなければ、笑い話になってしまったり、読解に影響があったり、更に一つの施策や指令の執行の効果に関わって、行動と仕事の展開に妨害する恐れもあると言えるだろう。

文字関係の仕事に従事している人々はあるよく分からない内容にはミスが少ないが、それにたいして馴染んでいる内容にはミスが起こりやすい、と同感しているだろう。では、どうすればこのような思考パターンを克服し、文字校正の仕事を進めていくのか?MBAの中の「ゴードン法(Gordon Method)」は薦められている。「ゴードン法」はMBAの中で意思決定の思惟方法の一つとしてアメリカの学者・ウイリアム・ゴードン(William.J.J.Gordon)に開発されてたのだ。その基本的な観点の一つは「熟知を未知へ」の方法で、つまり、本来の物事の本質に対する認識を捨てて、初心者のように物事を改めて認識するという方法である。文字校正の仕事の中で、「熟知を未知へ」はおすすめの方法だと言われている。校正時、全ての馴染んでいるものを全く知らないものとして、全ての区切りにも文字にも句読点などの文章記号にも警戒心と疑問を持ちながら校正して、勉強したものを見ている情況と比較する。こうすれば固有の思考パターンを脱出して、ミスの出る可能性を減らして、文字校正の仕事の質を確保できる。

このような文章を読んだら本当に実感しましたね。外国語を母国語に翻訳したものの校正は言うまでありませんね。これからも「熟知を未知へ」という「ゴードン法」を使ってみましょうか。

瑞雪(ずいせつ)

いろいろと忙しくて投稿が遅くなって申し訳ございませんでした。左の写真は中国実家の旧正月後の初雪でした。親に撮ってもらいました。私西暦のお正月に帰った日の前日も雪が降っていました。ちょっと積雪もありました。いつもより寒い元旦でした。実家の無錫は暖かい江南地方で近年よく暖冬でしたし、日本に来てずっと大阪で住んでいて雪が降っても真っ白の積雪が見えるのが少なかった。

いろいろと忙しくて投稿が遅くなって申し訳ございませんでした。左の写真は中国実家の旧正月後の初雪でした。親に撮ってもらいました。私西暦のお正月に帰った日の前日も雪が降っていました。ちょっと積雪もありました。いつもより寒い元旦でした。実家の無錫は暖かい江南地方で近年よく暖冬でしたし、日本に来てずっと大阪で住んでいて雪が降っても真っ白の積雪が見えるのが少なかった。

中国では「瑞雪兆豊年」という言葉があります。(簡体字では“瑞雪兆丰年”という。)

「瑞雪(ずいせつ)の降った年は五穀豊穣となり幸せが訪れ」という意味です。雪の多い年は雪の保温作用で、地温を高めたり、土中の凍結深をゆるめ効果で、豊作に結びつくと言われ、昔から農家の間で残っていることわざです。同じく日本にも「大

雪は豊年の兆し」、「冬雪多い年は豊年」ということわざもあります。

中国人にとって本当の新しい一年の始まりは旧正月(春節)という時からですね。私はもう五年の旧正月を両親と一緒に過ごせなかったのです。まあ、でも、これは海外に移住して頑張っている中国人に共通のことです。今年は中国の家族のみんなにとって素晴らしい一年でありますように。

まあ、上海周辺地方(無錫も)は気候は関西と似ています。そして、今は無錫は大阪より早く春になるそうです。先週から毎日晴れで15、16℃になっているそうですね。去年私投稿した故郷の桜の写真で関西より早く咲くみたいですね。あと一か月かな。今年も楽しみにします。

台湾の漢字使用についての感想

この夏から台湾語繁体字の仕事は多かったのです。

台湾の漢字使用についてここで自分の感想を発表したいと思います。感想のキーワードは「使用混乱気味」、「規範性統一性の不足」です。

台湾で使われている漢字は繁体字というものです。古代からそのまま簡略されていない感じです。それに対して大陸では漢字簡化運動と言語文字使用規範化改革などがあったのです。それとともに、異体字の非規範使用は禁止されていたのです。異体字とは標準の字体と同じ意味・発音を持つが、表記に差異がある文字のこと。手書きによる個人差から生じたもの、新字・旧字(簡体・繁体)の違いによるものがある。異体字は漢字の源流などの知識で言えば日常生活の中で間違いやミスとはいえないです。だが、台湾では漢字簡略化されていなかったのです。異体字も数多く存在しているのです。中国大陸も漢字規範化使用改革までも同じ状況でしたが今そうでなかった。

異体字は数多く存在していますが、間違い・ミスともいえないです。それだからこそ、社会では意識もされていないかもしれないので、最近仕事の中で以下の例のような現象がありました。

例1

「真珠」、「珍珠」、「眞珠」

この三つの書き方は全部日本語の「真珠」という単語の台湾語訳です。台湾のサイトでそれぞれ検索でき、見れるものです。実生活の中では数は違うが、全部使われているのです。「真珠」、「珍珠」この二つの書き方で、ほぼ同じ意味ですが、三つ目の「眞珠」では、「眞」は「真」の異体字です。それに対して、大陸では「珍珠」に統一されたのです。

例2

「回路」、「迴路」 、「囘路」、「廻路」

これは困りますね。「回路」という単語は台湾語ではこの四つの書き方が存在しています。日本語は「回路」です。大陸は「迴」、「囘」、「廻」また「囬」は「回」の繁体字か異体字で、現在の使用は全部「回」に統一されてしまったのです。

しかし、台湾の萬人出版社有限公司出版・劉扳盛編『中華繁簡體字』では「回(迴)」(「迴」は「回」の繁体字)を書いてある。ところが、「回路」、「迴路」は台湾のインターネットで検索したらいっぱい出てきているので、使用は普遍的な存在です。実は意味で区別すれば「迴」は「迴轉」とかの単語ときに使うべきです(回す・回転という意味を表す)。そして、同出版社出版・謝逸朗主編した『萬人現代日華辭典』では「回」を「囘」に訳している。人によって、「廻路」を使う人もいますが、本当は「廻路」は同音の別字の誤用です。

例3

「臺灣」、「台灣」

これ典型的な例です。台湾教育部は標準字体は「臺」と定められています。しかし、台湾行政院長吳敦義氏は、「台」について、日常生活の手書きしやすいように、わかったらいい、と述べていたそうです。 台湾では二つの書き方が全部使われています。人、場合やことによって違います。

例4

「周邊」、「週邊」

「周」と「週」この二文字は、中国語でも同音字です。大陸簡体字は「週」と「周」を「周」に統一されてしまったのです。「周辺」は簡体字で「周边」と書かれています。日本語では「週」という字があるが、「週間」、日曜日から土曜日までの時間単位を表す意味のときです。実は、台湾繁体字も同じです。基本的には、正しい使用は「周邊」、「週刊」の違いです。しかし、実際は台湾のインターネットで検索してみれば、「周邊」と「週邊」両方見れます。さらに、同じサイトや文章の中で、「週邊」と「周邊」は一緒に並べている現象もあります。

以上と似たような例はまたいろいろがあります。中国大陸の簡体字は一つの文字は簡繁体字や異体字による混乱気味の現象は少ないですね。台湾人とこの話題について交流したことがあります。一部の言葉は台湾島内でも確かに言い方がまだ統一されていないと言われました。こういう経験があったからこれから校正はもっと大変になるかもしれないが、がんばらなければなりませんね。

ハイキングからの偶然と仕事のやりがい

だいぶ前のことですが、5月19日に私はJR西日本主催の関西在住の中国人同士ふれあいハイキングに参加しました。場所はJR京都線山崎駅周辺でした。天王山、宝積寺、観音寺、Suntoryビール工場のあたりを散策し見学しました。参加していた人は留学生、訪問学者、社会人などでした。今回のハイキングの主催者はちょうど1年半前に私は堺市国際交流会で知り合った中国人の友達(当時はまだ留学生)でした。私は去年携帯が壊れてしまって昔の友達と連絡が全部取れなくなった。思いがけずに、今回ほかの中国人の友達の紹介でこのハイキングの参加をきっかけに、この昔の知り合いと再会できました。偶然ですね。世間は小さいと実感しました。話し合う中で、この友達は日本の大学卒業後JR西日本に就職したとわかりました。もうひとつの偶然のことはこの春KBSで翻訳・DTPしていたJR-WEST PASSという仕事もこの友達の仕事と関わっているそうです。久しぶりに旧友と再会してびっくりするほど偶然のことが多かったんですね。

ハイキングの最後参加した人々全員は一枚のJRのチラシを配られました。一緒に行った親友は「これは君の会社作ったの?」って聞いてくれた。私はすぐチラシを見て、あっ、ほんまや、これはうちの会社作った「JR-WEST PASS関西エリア中国語版」やって言い出した。自分の手による翻訳校正を経て自分の会社で作られた作品は広く社会で使われているのを見たら、その時すぐものすごく仕事のやりがいを感じました。やっと架け橋という理想が叶ったなと感じました。これからも頑張り続けて行くと思います。

『JR Kansai WIDE Area Pass』中国語版

宝積寺 観音寺 Suntory工場

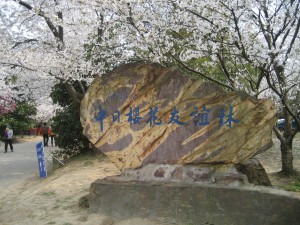

故郷・無錫の桜

桜満開の季節ですね。今年は桜の咲くのがちょっと遅かったですが、やっぱりきれいですね。私も先週土曜日に大阪城と桜ノ宮公園に花見に行ってきたのですが、古謝くんはもうすでに大阪城の桜の写真を投稿したから、私は何を投稿したらいいかなぁと思って、故郷も今は桜満開ですから父に写真を撮りに行ってもらって日本の桜と匹敵できるではないかと思ってみんなに見せようと思いますね。

私の故郷の無錫はいつも関西と似てる気候ですが、今年春は関西よりやや早く来たのです。日本人作曲・作詞・唄った「無錫旅情」という歌で日本人に馴染まれている人気のある観光地と日系企業集積地としての無錫は中国の第二大淡水湖・太湖(琵琶湖の4倍)の東北のほとりにあります。無錫は太湖のほとりに1988年から日本人の手に植えられた5000本30品種、面積3万平米の「中日櫻花友誼林」があります。今は周辺の櫻を含めて合計3万本68品種10万平米の桜があります。毎年3月末から4月上旬にかけて桜満開です。今年3月24日~4月30日は盛大な「無錫国際櫻花節」(桜祭り)が開催されています。NHK上海支局も現地取材したといわれているのです。